このページでは、初参加チームに向けて、コンテストの簡単な概要と最低限の規定を記載しています。 規定に関しては、規定の中でも特に重要な部分を以下にピックアップして記載しています。 以下に記載されている内容は、コンテスト参加にあたり最低限必要な知識となりますので、必ず規定すべてに目を通してください。 「規定」に記載されている内容を把握しておらず不利益が生じた場合、それはチームの責任となります(規定は、適宜更新される可能性があます)。

レスキューロボットコンテストのフィロソフィー(理念と基本姿勢)

レスキューロボットコンテスト(レスコン)には、レスキューに関する社会的理解を深めていただく一手段としての意味を付しています。そのため、このコンテストには以下の理念と原則、コアコンセプトがあります。

原則:「レスコンの背後には、常に現実のレスキュー活動が控えている」

コアコンセプト:「やさしさ」

フィロソフィーの全体像については、「こちら」のページに掲載していますので、必ず一度目を通してください。

2025大会における主な変更点

- 競技会予選を「現地参加」と「リモート参加」で実施

- 競技会予選の予選動画競技における「容体判定」の廃止

- 「作業ミッション」の内容変更

- 「救出エリア」前のドア廃止

- 無線LAN通信規格(5GHz帯IEEE802.11a)の使用不可

2025大会の流れ

- 2025年1月31日 参加申し込み締め切り

- 2025年2月17日 書類審査結果通知

- 全応募チームの中から最大28チームを選定(主催者枠を含む)。あわせて主催者枠最大2チーム、機器貸与を希望するチームからレスコンボードを貸与するチーム、チームサポーターによる支援を受けるチームを決定する。

- 2025年3月5日 書類審査結果等詳細通知

- 2025年3月中旬 貸与機器発送

- 2025年3月22日 レスコンボード講習会(オンライン開催)

- レスコンボードの使用法について講習する。

- 2025年6月28日 競技会予選に伴う搬入・ロボット通信システムの接続確認

- 2025年6月29日 競技会予選

- 予選では本選に出場する14チームを選抜する。

- 2025年8月8日 競技会本選に伴う搬入・ロボット通信システムの接続確認

- 2025年8月9、10日 競技会本選

- 予選を通過したチームがレスキュー工学大賞を目指して競技する。

- 2025年12月 貸与機器返却

コンテスト概要

レスコンは、「国際レスキュー工学研究所(注1)」の実験施設として設計されたテストフィールドを用いて救助活動を行うコンテストである。テストフィールドは、大地震で半倒壊となったビルや施設内部を災害現場として、4 分の1 スケールで模擬している。想定されている災害シナリオに対して、提案システムの評価を行うために、多くの組織のレスキューロボット隊がそれぞれのテストフィールドにて救助活動を行う。災害現場には、被災した人間を模擬した人形「レスキューダミー」(愛称:ダミヤン)が取り残されている。

状況設定(競技シナリオ)

地震により大規模停電が発生するとともにビルや施設の建物(病院/高齢者施設/オフィスビル/工場など)が被災したため、従業員や作業者ら数名の行方不明者の捜索および救助依頼があった。

レスキューロボット隊は、ロボットを投入し、停電が復旧するまでの時間内に、人間が進入するには二次災害の危険がある半倒壊建屋内の被災状況調査、送電開始後に起きる通電・復電火災防止対策、ガス漏れによる爆発防止対策、要救助者の早期発見(捜索、容体確認)および救助を行う。安全な場所に救出された要救助者は、ヘリコプターなどにより病院に搬送される。上記シナリオを実現するレスキューシステムを提案し、1/4スケールの模擬テストフィールドにて提案システムの評価を行う。

競技会本選フィールドおよび競技ミッション説明動画

競技会本選で使用する競技フィールドと競技ミッションの説明動画になります(動画作成2021年8月)。

レスキューダミー(愛称:ダミヤン)

要救助者を模擬した身長20~30cmの人形(※複数用意されているが、寸法、形状や質量にはばらつきがある)で、内蔵された各種センサにより、ボディへの余分な力や手荒な扱いを検知し、それらの信号は競技フィールド外のコンピュータヘ無線で送信されます。それらの信号に基づいて痛みなどのダメージを計算してダミヤンインジケーター画面に表示します.また,離れた場所から要救助者の容体を判定することを想定して、各ダミヤンには「顔の色(頭部の一部の発色」「音声(周波数)」「鳴動パターン」「二次元コード(QRコード)」の4つの識別因子が設定されており、それらの情報から「歩行」「負傷」「呼吸」「脈動」「意識」の5つについて容体判定を行います。

ロボットについて

ロボットの制限について

ロボットは遠隔操作型あるいは自律型とする。 ロボットにはカメラが搭載されており、メンバーは競技フィールドを直接見ずに(競技会予選は目視可能)、カメラの映像や様々なセンサ情報だけを頼りに無線および有線で遠隔操縦を行います。ロボットの台数、サイズ・重量・機数に制限はないが、スタートエリア(900mm×1800mm)内にすべてのロボット(使用する交換部品等を含む)を配置でき、実験フィールドへはスタートゲート(幅700mm×高さ600mm)を通過しなければならない。なお、ロボットを操作できるオペレータは2名までに制限されています。

- スタートゲート

競技に出場するすべてのロボットには、上部のわかりやすく、操作が容易にできる箇所に1つ緊急停止スイッチを取り付ける必要がある。なお、スタートエリア上に電源を置く場合、スタートエリア上の電源にも別のスイッチを設ける必要がある。設置した1つの緊急停止スイッチで別添4「B.緊急停止スイッチ」に記載されている「ロボットの完全停止について」ができることが必要である。

ロボットのエネルギー源について

- 競技中のロボットのエネルギー源はチームで用意すること。

- 使用できる電池は、リチウムリン酸鉄充電池、ニッカド充電池、ニッケル水素充電池、密閉型鉛蓄電池および乾電池である。ただし、それらの電池は市販状態で使用するものとし、自作の電池パック等の使用は禁止する。使用するエネルギー源(充電器等を含む)は実行委員会に申請する必要があり、申請の無いエネルギー源について、利用することは認めない。

- 生命体をエネルギー源として利用することは認めない。

操作方式について

無線LAN接続に加え、有線による接続が可能であり、1 台のロボットが、無線通信と有線通信の2つを同時に利用することもできる。

なお、実行委員会が推奨する無線機器は、レスコンボードである。

機器貸与チームに選ばれた各チームには、レスコンボードTPIP 4を2セットにPWM増設基板2枚を加え、動作確認用機器を貸与する。

また、機器貸与チームに選ばれなかったチームまたはレスコンボード以外を使用するチームは、各自で用意しなければならない。ネットワーク 機器に接続して利用できるロボット制御ボード(レスコンボード等)は、規定の「ロボット通信システム」の要件を満たす必要がある。レスコンボードを各チームで購入することは可能です

なお、ロボット制御ボード の使用数は無制限とするが、 通信帯域の 制約 により 5 セット以上では、映像遅延、操作不能などが発生する可能性が高くなる。

ロボット検査について

競技会本選に参加する前に、すべてのロボットはロボット検査を受けなければならない。ロボット検査はレスキューロボットコンテストのフィロソフィー、開催趣旨および規定に則り、ロボットアイデア用紙をもとに1 機ごと行われる。また、合わせてレスキュー活動開始時に係る制限事項の確認を行う。検査結果に異議を唱えることはできない。なお、書類審査にて提出された構想と明らかに異なるロボットはロボット検査に不合格となる。

メンバー構成

競技会におけるメンバーは以下の通りとする。- ・チームメンバー

- →フィールド裏手、チーム控え室およびコントロールルーム等、出入りを制限される場所に入ることができる。

- ・競技メンバー

- →コントロールルームに入り競技を行うことができるメンバーを競技メンバーという。競技メンバーは、チームメンバーの中から登録し、7名を上限とする。

競技メンバーはそれぞれ以下に示す担当を務める。

(一部は兼務可能)

- ・キャプテン

- →チームの指揮を執り、チームを総括する。リスタートの要請を行う。原則、応募メンバーのキャプテンから変更することはできない。

- ・スピーカー

- →ロボットおよび戦術のプレゼンテーションを行う。

- ・オペレータ

- →ロボットの操縦、操縦の補佐、コントロールルーム内のロボットの整備を行う。競技中は、オペレータのみロボットを操縦することが出来る。2 名を上限とする。

- ・エンジニア

- →ロボット操縦の補佐、コントロールルーム内のロボットの整備を行う。競技中にロボットのコントローラに触れることは認められない。

- ・通信デバイス管理者

- →ロボット通信システムおよびそれに関連する機器の管理を行う。

- ・ヘルパー

- →競技中に主にテストフィールドでロボットの運搬、整備等を行う。また、リスタート時など 審判の指示を受けた際に、フィールドに侵入しロボットを回収する。

書類審査について

競技会予選に参加する最大28チーム(主催者枠を含む)と「機器貸与チーム」「チームサポート」を決定する。 また、競技会予選に参加するチームについては、最大18チームを「現地参加」とし、近畿地方(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・滋賀県・三重県)からの参加チームは、競技会予選への「現地参加」を必須とする。近畿地方以外からの参加チームは現地参加を辞退し、「リモート参加」のみとすることもできる。現地参加希望数が18チームを越えた場合は、書類選考上位から現地参加を選抜する。

競技会予選について

レスコン2025では、「予選動画競技」と「予選現地競技」の2競技が行われます。

書類審査において「現地参加」となったチームは「予選動画競技」と「予選現地競技」の両方を評価します。「リモート参加」となったチームは、予選現地競技の確定ポイントは0ポイントとして、「予選動画競技」で評価します。

競技会予選の評価について

- ・予選動画競技

-

予選動画競技では、各チームは「課題フィールドA」、「課題フィールドB」の2つを用意し、それぞれの課題の実施動画を撮影し、動画ファイルを事前に提出いただき、評価を行います。

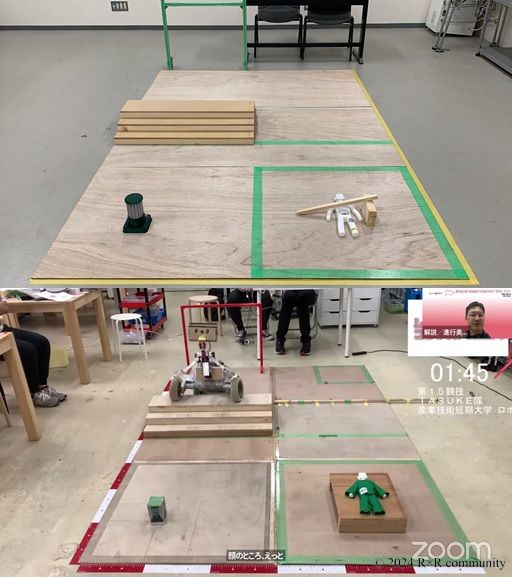

詳しい内容は、「規定」の別添6をご確認ください。下記写真は参考です。

- ・予選現地競技

-

予選現地競技は基本的に本選競技と同じであるが以下の点が異なる。

①プレゼンテーションは実施しない

②競技時間:6分 ~ 8分

③フィールドを直接目視可能で、室内カメラなし

④ダミヤンおよび作業対象障害物の大まかな位置を事前に通知

⑤被害状況報告タスクと、容体判定タスクは実施しない

⑥フィジカルポイントおよびミッションポイントの内訳が異なる

詳しい内容は、「規定」の別添7をご確認ください。

競技会本選への選出について

本選へ選抜される14チームの選抜方法は以下のとおりである。

- 主催者枠(2チーム)

- ・書類審査時に選出された2チーム

- 予選現地競技枠(8チーム)

- ・予選現地競技でポイントの高い8チームを選抜。なお、予選現地競技で0ポイントのチームは、予選現地競技枠から本選に進出することはできない。

- 予選動画競技枠(4チーム)

- ・上記本選進出チームを除くチームから予選動画競技のポイントの高い4チームを選抜

競技会本選について

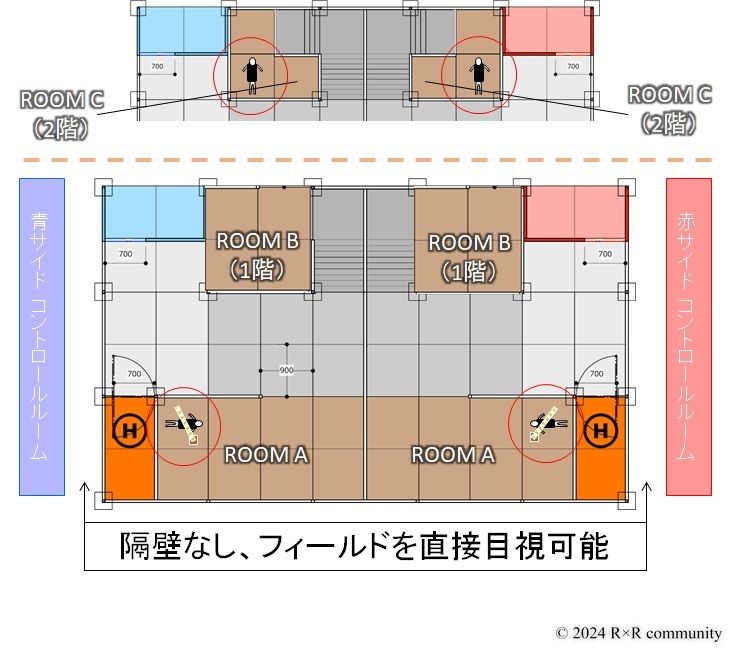

競技会本選の競技フィールド

競技フィールドは、テストフィールド、コントロールルームで構成されています。

テストフィールドは、被災した倒壊建屋内を模擬しており、コントロールルームは被災していない安全な場所と想定しています。

テストフィールドおよびスタートエリアとコントロールルームが離れた場所であることを模擬するために、隔壁で区分けし、直接情報収集ができない状況を作り出しており、キャプテン、オペレータ、エンジニア、通信デバイス管理者はコントロールルーム内で活動を行います。なお、レスキューロボットコンテスト2025では、救出エリアの入口にある扉が削除されるなどの変更が予定されているため、上記写真および図とは構成が異なる場合があります。

テストフィールドは、フィールドと外部フィールドに区分されます。フィールド内には、通常のガレキ以外に、写真に示すような屋内を模した物(ガレキ扱い)も設置される可能性があります。

写真はあくまでイメージです。

競技会本選の評価について

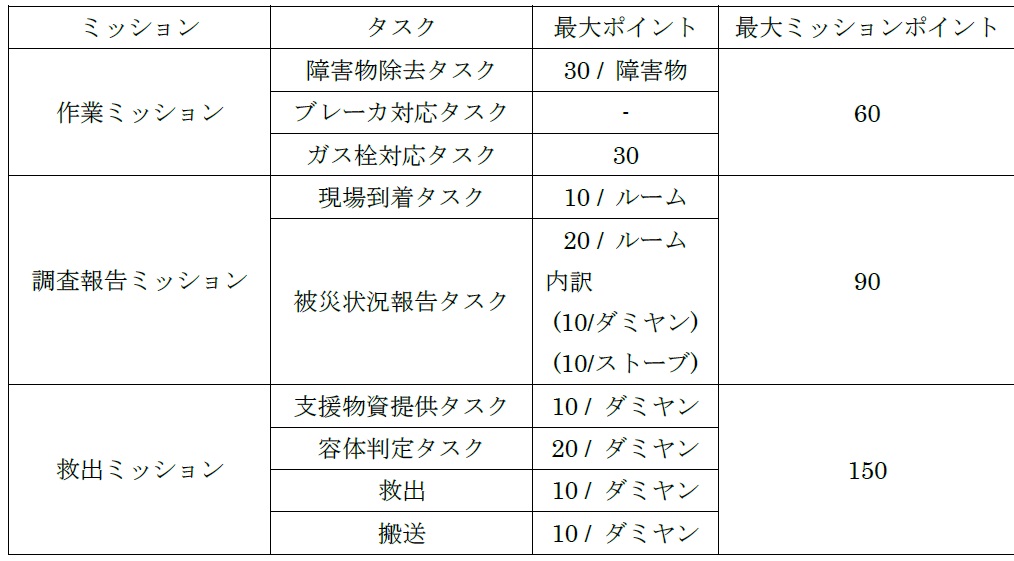

ポイントの内訳は以下のとおりである。

- 競技ポイント(1200点満点)

- = ファーストステージ確定ポイント(600点満点)+ ファイナルステージ確定ポイント(600点満点)

- 総合ポイント(1800点満点)

- = 競技ポイント+ 審査員ポイント(600点満点)

各ステージごとの確定ポイント(600点満点)は,救出中の各ダミヤンに対するダメージ(フィジカルポイント)と各ミッション作業の達成度を評価する(ミッションポイント)を総合した点数で評価されます。ダメージはダミヤンに内蔵されたセンサで判断します。また、ミッションポイントは「作業ミッション」「調査報告ミッション」「救出ミッション」の3つのミッションの達成度でポイントが発生します。各ポイントの詳細を以下に記します。

また、反則には該当しないが、悪質な行為が認められた場合、審判団は50点を限度として合計ポイントを減点することができる。詳細は規定を参照してください。

フィジカルポイント (100点満点/ダミー)

ダミヤンの体力を表しています。時間の経過と共に値が徐々に減っていき、ダミヤンに内蔵されたセンサが力や衝撃を検出する度に値がさらに減ります。これらは、ダミヤンごとに評価され、最初の値は100点です。

「支援物資提供タスク」によるヒーリングインデックスによりフィジカルポイントの回復が行われた場合であっても、フィジカルポイントの最大値が100点を超えることはありません。

ミッションポイント(300点満点)

ミッションポイントの内訳は以下のようになっています。

- 「作業ミッション」(60点満点)

-

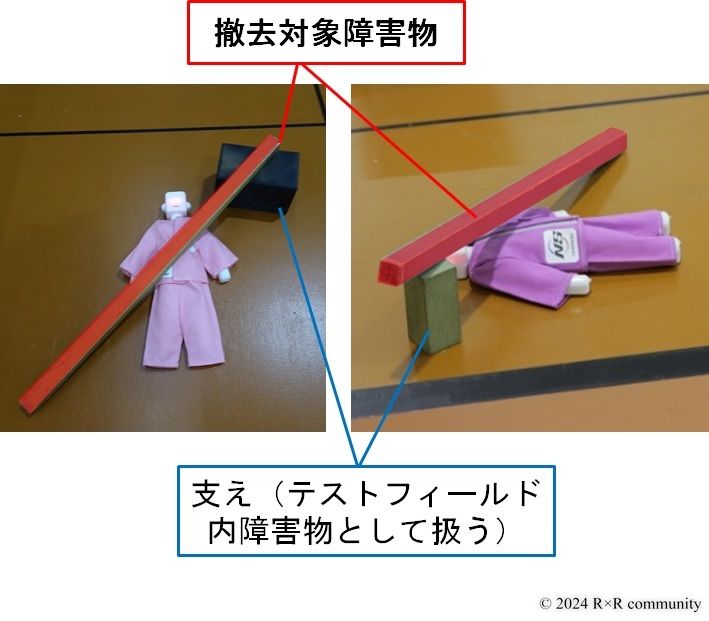

・障害物除去タスク(30点/障害物)

→ダミヤンの安全な救助のために、ダミヤンの上に配置された障害物を撤去する。所定の障害物をダミヤンから離して地面に置いた場合に、ミッションポイントが与えられる。

-

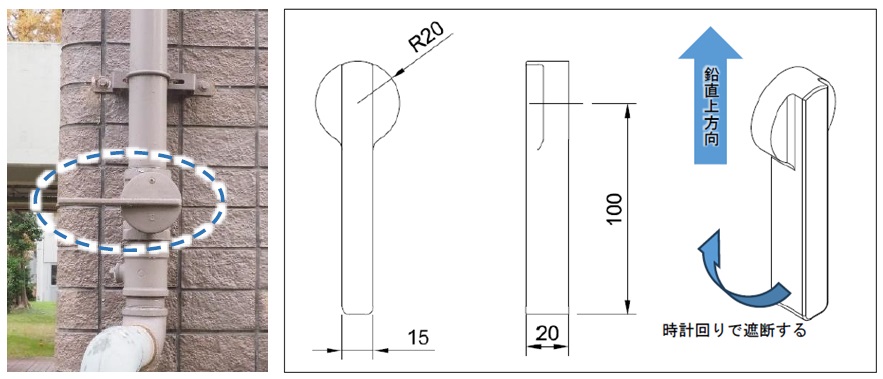

・ガス栓対応タスク(30点)

→二次災害発生防止のためにガス栓を操作し、ガスの供給を遮断する。フィールド上に設置された、ガス栓を操作しガスを止めることで、ミッションポイントが与えられる。以下の写真はあくまでイメージ図である。

- 「調査報告ミッション」(90点満点)

-

・現場到着タスク(10点/ルーム)

→調査対象の現場(ルーム内)に、ロボットが到着することで与えられる。 -

・被災状況報告タスク(20点/ルーム)

→現場(ルーム内)のレスキューダミーの存在有無(10点)や二次災害の発生原因となりえる、「赤い(熱を持っている)ストーブ」の存在有無(10点)を報告する。正しく識別することで与えられる。本タスクでレスキューダミーを発見したと報告した場合、救出ミッションが発生する。

- 「救出ミッション」(150点満点)

-

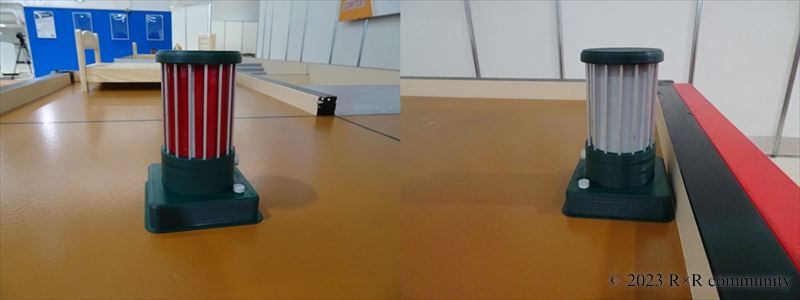

・支援物資提供タスク(10点/ダミー)

→救出を指示されたレスキューダミーに対して、指定された範囲(ブロック)に支援物資を正立状態で提供することで与えられる。支援物資提供を行うと、レスキューダミーごとにミッションポイントが与えられる。さらに提供されたレスキューダミーのフィジカルポイントが回復するヒーリングインデックスとして扱われる。

-

・容体判定タスク(20点/ダミー)

→ルーム内で発見したレスキューダミーの容体を報告するタスク。要救助者の容体を正しく識別することで容体判定ポイントが付与される。判定は「QRコード」「目の色」「鳴動パターン」「音」の4つの因子を識別したうえで、下の表の5つの項目に関してダミヤンの容体判定を行う。なお、容体判定ポイントの内訳は、各項目を正しく識別することで項目毎に4点が与えられる。

-

・救出(10点/ダミー)

→現場(ルーム内)で発見したレスキューダミーを救い出すこと。レスキューダミーをルーム内より救出することでミッションポイントが与えられる。 -

・搬送(10点/ダミー)

→救出されたレスキューダミーを救出(屋外)エリアへ運ぶこと。レスキューダミーを救出エリアに搬送することでミッションポイントが与えられる。

反則について

レスキューに反する行為、フィールドやダミヤンの破壊、危険行為などに対しては、審判の判断で反則が取られます。

反則の概要

- A. 反則の種類

- 反則は「イエローフラグ(警告)」「レッドフラグ(退場)」「ブラックフラグ(失格)」の3 種類がある。

- B. 反則の宣告

- 反則の宣告は、該当するロボット・チームメンバー・チームに対してその色のフラグを提示し、主審が宣告することにより行う。また、宣告時にその具体的内容を簡潔に説明する。

- C. 反則の判断と決定

- 反則であるかどうかの判断は副審もしくは主審が行い、主審がこれを決定する。主審の決定に従い、主審もしくは副審が反則を提示する。

- D.反則内容の確認

- 競技後に、キャプテンは自チームが宣告を受けた反則に対して、主審にその具体的内容の説明を求めることができる。

フラグの種類

- イエローフラグ(警告)

- A. 審判が望ましくないと判断した行為に与えられる。

B. ロボット 1 機ごとに与えられる。

C. 同一のロボットに対し、1 回のレスキュー活動において同じ指摘事項のイエローフラグを複数回与えられた場合レッドフラグとなる。 - レッドフラグ(退場)

- A. 極めて危険な行為、コンテストのフィロソフィーおよび開催趣旨に反する明確な、あるいは、

意図的な行為に与えられる。

B. ロボット 1 機ごとに与えられる。

C. レッドフラグが与えられたロボットは退場扱いとなりその競技に復帰することはできない。 - ブラックフラグ(失格)

- ブラックフラグが宣告されると、その時点でチームは失格となり競技を中止しなければならない。

競技中にチームメンバーやチーム全体がコンテストのフィロソフィーおよび開催趣旨に関する重大な違反をしている場合に与えられる。

A. チームに対して与えられる。

B. 自チームの競技時以外の違反行為でも、与えられる。

レスキュー工学大賞について

レスコンでの評価は、ただ競技のポイントが高ければいいというものではない。

レスコンで与えられる最高の賞である「レスキュー工学大賞」は「チームのコンセプト」、「技術力」、「組織力」を総合して評価された結果であることから、賞に関する選定は書類審査の段階から始まっている。

詳しくは「レスキュー工学大賞」を参照。

なお、レスコンではこの他にもさまざまな賞があたえられる。

詳しくは、「2024大会 表彰結果」を参照。

(参考)競技説明動画

レスキューロボットコンテスト2024の競技会本選で使用された競技説明の動画です。